今週の紙面

2025年(令和7年)12月11日(第5882号)

- 震度6強 上下水道の被害は軽微/八戸(企)取水停止も配水支障なし/青森東方沖地震

- 情報職員確保など4題で意見交換/水道事業管理者協議会開く/日水協

- 災害時の円滑な応急給水へタンク配置/19大都市覚書に基づく応援幹事都市/川崎市上下水道局・静岡市上下水道局

- 飯塚市の水害の教訓を後世に/冊子「未来につなぐ水害の歴史」を寄贈/第一環境

- 市長ら下水道管点検を視察/X発信にインプ即日3万4000/重点調査対象は47㎞に/尼崎市

2025年(令和7年)12月8日(第5881号)

震度6強 上下水道の被害は軽微/八戸(企)取水停止も配水支障なし/青森東方沖地震

8日23時15分に発生した、青森県東方沖を震源とし最大震度6強を観測した地震では、青森、岩手両県で断水に至る水道施設の被害が発生したものの、9日中には復旧し、被害は局所的な地域にとどまった。下水道施設も大きな被害は報告されていない。

情報職員確保など4題で意見交換/水道事業管理者協議会開く/日水協

日本水道協会は11月27日、第169回水道事業管理者協議会(座長=長澤秀則・盛岡市上下水道事業管理者)を開いた。26都市の水道事業管理者らが参加し、4題の情報交換事項について意見を交わした。冒頭、長澤座長は「情報交換を通じ、各都市における市民サービスや職員の生産性の向上のヒントを見つけてもらえれば」と話し、活発な議論を期待した。

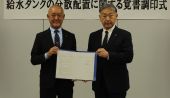

災害時の円滑な応急給水へタンク配置/19大都市覚書に基づく応援幹事都市/川崎市上下水道局・静岡市上下水道局

川崎市上下水道局と静岡市上下水道局は、さらに発展した災害時の連携体制を構築するため、「災害時の円滑な応急給水に向けた組立式給水タンクの分散配置に関する覚書」を締結した。このほど、静岡市上下水道局庁舎で調印式を行い、静岡市の遠藤正方・公営企業管理者と川崎市の白鳥滋之・上下水道事業管理者が覚書へ署名した。

飯塚市の水害の教訓を後世に/冊子「未来につなぐ水害の歴史」を寄贈/第一環境

第一環境は、飯塚市水道100周年を記念して、冊子「未来につなぐ水害の歴史」を制作し、11月18日に飯塚市教育委員会、企業局に贈呈した。冊子は、2003年に同市を襲った水害の教訓を、将来を担う小学生らに受け継いでもらうために制作したもの。飯塚小学校の4~6年生が当時の水害を知る家族や先生らに話を聞いてまとめた作文や、「写真でふりかえる飯塚市の浸水被害/体験談」、「わたしたちにできる流域治水」(国土交通省九州地方整備局遠賀川河川事務所)を掲載した。また、飯塚市水道給水開始100周年を記念して石田愼二・飯塚市企業管理者のあいさつ、同市水道の歴史や水源などを紹介している。

工水の課題解決へ一歩ずつ/事業研究大会・研究発表会を開催/工水協

日本工業用水協会は11月26日に「工業用水道事業研究大会」、27日に「第61回研究発表会」を都内で開催した。過去2回の試行を経て今年度から正式に両大会を2日間の連続開催としており、オンラインでの参加も含め、正会員の事業者・利用者、関連産業会員らおよそ110人の工水関係者が参加。事例紹介や講演、熱心な質疑応答がみられた。産業構造の変化に伴う需要減少や、施設の老朽化、災害への対応などの様々な課題に直面する工業用水道事業にあって、課題解決のヒントを共有した。

年内に災害時地下水利用GL改訂/新設井戸整備内容を充実/水循環政策本部事務局

内閣官房水循環政策本部事務局は11月20日、第5回災害時における地下水等活用推進に向けた有識者会議(座長=遠藤崇浩・大阪公立大学現代システム科学域教授)を開催し、「災害時地下水利用ガイドライン」の改訂素案について検討した。今後は、12月18日に開催の第6回会議で改訂案の審議を行い、年内に改訂したガイドラインを公表する予定だ。

24社が新技術・製品展示/水道DXセミナー開く/宮城県

宮城県土木部都市環境課はこのほど、仙台市内で「宮城県水道DXセミナー」を開催した。民間事業者24社を招き、市町村等の上下水道事業者などを対象に、デジタルなどの新技術やウォーターPPPなどの経営改善の取り組みを紹介するとともに、民間事業者との意見交換の機会を提供するため、昨年度に続き実施した。上下水道事業を担当する自治体や上下水道事業関連企業・団体など、110団体346人が訪れ、民間事業者による製品の展示・説明、官民の間での意見交換などを行った。

包括委託が〝第3ステージ〟に/W―PPPへメタグループを選定/荒尾市企業局

熊本県の荒尾市企業局は11月14日、ウォーターPPPの「管理・更新一体マネジメント方式(レベル 3・5)」の更新実施型に該当する「荒尾市水道事業包括委託(第3ステージ)」に係る選定事業者を、メタウォーターを代表企業とするグループに決定したと発表した。窓口業務、料金徴収などの利用者対応や水源地等の水道施設の運転管理、保守点検、施設再構築計画、アセットマネジメント等、さらには水道施設工事の発注・施工を含む水道事業に係る業務と排水設備に関する業務等を包括的に委託し、民間事業者による経済原理に基づく経営手法を活かすと同時に、上下水道事業の運営ノウハウを事業者が習得し継承することで、市上下水道事業の安定的な事業の継続を図る。来年4月からの業務開始に向け、今後は、1~2月に業務委託契約の締結などを行う見込みとなっている。

施工困難箇所にECI方式検討/横浜駅周辺の浸水対策事業で/2月にサウンディング実施/横浜市下水道河川局

横浜市下水道河川局は、エキサイトよこはま龍宮橋雨水幹線高島支線下水道整備工事の着実な推進に向けて、施工が困難な箇所の工事を設計段階から施工者の知見を反映する技術提案・交渉方式(ECI方式)を含めた発注方式について検討する。検討にあたり、施工方法や事業の実現性などについて知見やアイデアを広く収集するため、2月に「サウンディング型市場調査」を実施する。

それに先立ち、今月17日には事前説明会と現地見学会を開催する。事前説明会の申し込みは12日17時まで。サウンディングへの参加申し込みは18日から1月23日までとなるが、事前に質問シートを提出する必要がある(1月13日まで)。申し込みや詳細については同局ホームページで。

高精度位置測位サービスを実証/レポート業務効率化アプリも/KDDI・wavelogy・山梨県ら

KDDIは、山梨県の「第8期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」において、KDDI高精度位置測位サービス(PPP―RTK)を用いた水道インフラメンテナンス作業の高度化・効率化を実現する実証などを実施した。実証は、山梨県、東部地域広域水道企業団、韮崎市上下水道課、wavelogyとともに行った。

実証では1.水道設備(弁栓類など)の高精度な位置取得 2.漏水調査時の報告書作成効率化―に取り組んだ。

持続可能な上下水道へ予算確保を/国交省に3項目を提案/水コン協

全国上下水道コンサルタント協会は2日、国土交通省に対し、来年度の上下水道事業予算の確保と課題解決に向けた施策・支援の推進に関する提案書を提出した。

中西新二・会長(日水コン社長)は、「当協会では、〝地域社会の持続を支える水インフラマネジメントの実践〟を掲げ、上下水道事業の持続に積極的に貢献していくという思いを新たに、長期ビジョンを策定した。担い手の確保や技術の継承の課題に対しては、業界の魅力やコンサルタントの職業を広く認知してもらう活動に取り組むとともに、ベースとなる事業量、事業費の確保に、国の支援をいただきたい。今日の貴重な機会に忌憚のないご意見をいただきたい」とあいさつした。